Innovationsklemme in der Pharmaindustrie

Für den Verband Forschender Arzneimittelhersteller (VFA), der hier mitliest, gibt es gute Nachrichten. Wenn die Hauptgeschäftsführerin Cornelia Yzer mal wieder die hohen Entwicklungskosten von Medikamenten

Diese abenteuerliche Rechnung, in der zu der immer verwendeten Summe von 800 Millionen Dollar für 2000, die aus einem Papaer von DiMasi aus dem Jahr 2003 stanmt, noch zusätzliche regulatorische Aufwendungen, die Kosten für die Zulassung ausserhalb der USA, eine verminderte Erfolgsrate, die Inflation und die Steigerung bei "anderen Kosten" zugeschlagen werden, stellt Benard Munos, der Chefstratege der Pharmakonzerns Lilly in einem Artikel in der Zeitschrift "Nature Reviews" vor.

Die skurile Kalkulation ist jedoch nur ein Teil der sonst interessanten Betrachtung der pharmazeutischen Innovation in den vergangenen sechs Jahrzehnten, dem derzeitigen

Gerne wird die gesunkene Zahl der Neuzulassungen als Ursache für die Misere ausgemacht. In Deutschland wurden 2009 immerhin 37 Wirkstoffe neu zugelassen, die höchste Anzahl seit 1997.

Munos hat sich in einer Fleissarbeit alle 1.222 von der US-Aufsichtsbehörde FDA zwischen 1950 und 2008 neu zugelassenen Wirkstoffe angesehen und bestätigt, was schon aus der Grafik für Deutschland ersichtlich ist. Die Zahl der Neuzulassungen ist bemerkenswert konstant und lag auch in den USA seit 1950 meist bei knapp 30. Ausreisser nach oben zwischen 1994 und 1998 erklären sich damit, dass die FDA durch die Gebührenfinanzierung ab 1992 mehr Ressourcen zur Verfügung hatte und einen aufgestauten Antragsberg abbauen konnte.

Obwohl tausende Unternehmen in der Medizin forschen und entwickeln, waren nur 261 Organisationen für die 1.222 Neuzulassungen verantwortlich. 21 Unternehmen bestritten die Hälfte der Zulassungen, alleine drei Unternehmen, Merck & Co., Lilly und Roche fast 15%. Die Dominanz von "Big Pharma" bei der Neuentwicklung schwindet. Deren Anteil sank von 75% seit Anfang der 80er Jahre auf nun 35%. Trotz fehlender exakter Daten kann man feststellen, dass kleinere Unternehmen mehr Produkte für weniger Geld erfinden.

Trotz gestiegener Ausgaben für Forschung und Entwicklung, massiven Förderprogrammen, besser ausgebildeten Wissenschaftlern, ausgefeilten diagnostischen und analytischen Möglichkeiten und dem Internet bringen die Pharmaunternehmen Jahr für Jahr eine gleichbleibende Anzahl von Innovationen heraus. Bei steigenden Kosten und sinkenden Einnahmen ist dies der Weg in die wirtschaftliche Sackgasse.

Der Kurswechsel, der vom Lilly-Strategen empfohlen wird, klingt utopisch für jeden, der grosse Pharmakonzerne näher kennt. Er verweist auf neue Anreize und Strukturen, um Forschung zu fördern. Public-private-partnerships, opensource r&d und andere Initiativen, die von Munos schon vor drei Jahren gepredigt wurden. Immer noch Fiktion, auch weil die Unternehmen kurzfristige Umsatzziele verfolgen und weiterhin der Erfolg von immer seltener werdenden und eher zufälligen und nicht systematisch vorhersagbaren Umsatzbringern abhängt.

Daher sollte der exklusive Club der forschenden Arzneimittelhersteller kein gesteigertes Interesse haben, die Forschungsausgaben über die legendären 800 Millionen Dollar hinaus zu extrapolieren und dies als Argument für hohe Medikamentenpreise zu verwenden. Die Ineffizienz der Forschung würde offenkundig werden und der Ruf nach steuerlicher Forschungsförderung käme einem staatlichem Bail-out gleich.

[Pharmaindustrie]

| Autor: strappato 2009-12-30 Link (1 Kommentar) Ihr Kommentar |

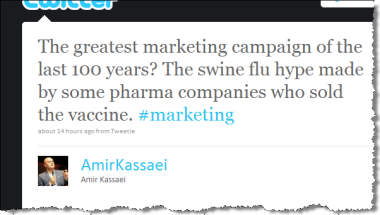

Beste Marketing-Kampagne

[Schweinegrippe]

| Autor: strappato 2009-12-29 Link (0 Kommentare) Ihr Kommentar |

Innovation und Nutzen

Innovation ist das Mantra, das von allen an der Gesundheitspolitik Beteiligten gemurmelt wird, wenn es um die Versorgung mit Arzneimitteln und Medizinprodukten geht. Für den Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)

Da wird ein Konzept zelebriert, das anachronistisch wirkt. Nur ein freier Wettbewerb und möglichst wenig regulierter Markt bietet genügend Anreize für Investitionen, die am Ende zu neuen Produkten und Dienstleistungen, und zu Therapien für bisher ungelöste Gesundheitsprobleme führen. Der Nutzen einer Innovation soll sich möglichst am Markt zeigen. Nutzenbewertungen und andere regulatorische Eingriffe sind des Teufels. Das mündet in abstrusen Forderungen, wie vom BDI, dass innovative Produkte auch dann von den gesetzlichen Kassen finanziert werden müssten, wenn es erhebliche Zweifel an dem therapeuthischen Zusatznutzen gegenüber preiswerteren Medikamenten gäbe. Erst wenn sich der Nutzen am Markt nach ein paar Jahren nicht zeigt, könnte den Krankenkassen frei gestellt werden, auf eine Erstattung zu verzichten.

Zweifel, dass die Gleichung "Erstattung und Bezahlung fördert die Entwicklung neuer Medikamente" nicht aufgeht, hat erst vor wenigen Monaten eine Studie von Donald Light, Gastprofessor an der Stanford-University, gesät. Light hatte mit seiner Untersuchung für erhebliche Unruhe und Diskussionen in der Pharmabranche gesorgt.

Für den Wissenschaftler bietet der europäische Weg, den Nutzen neuer Medikamente zu bewerten und höhere Preise nur zu akzeptieren, wenn das Medikament besser ist, als schon auf dem Markt befindliche, mehr Anreize zur Entwicklung von Innovationen, als der freie Markt in den USA, auf dem hohe Preise für neue Arzneimittel unabhängig vom Zusatznutzen gezahlt werden.

Light hatte die Daten einer von AstraZeneca finanzierten Studie aus dem Jahr 2006 nochmals analysiert, in der die Autoren durch die Untersuchung von klinischen Studien und Veröffentlichungen zwischen 1982 bis 2003 zum Schluss gekommen waren, dass US-Unternehmen erfolgreicher als europäische Firmen echte Innovationen, Biotech-Medikamente und Arzneimittel für seltene Erkrankungen auf den Markt bringen.

Mit seiner qualifizierteren Auswertung der Entwicklung von neuen Wirkstoffen, die dies in Beziehung zu Ausgaben für Forschung und Entwicklung in den USA, Europa und Japan setzte, konnte er zeigen, dass stattdessen europäische Pharmaunternehmen eine höhere Anzahl von neuen Medikamenten entwickelt hatten, die erste in ihrer Wirkstoffklase waren, als US-Firmen. Während zwischen 1982 und 1992 die Produktivität der Forschung vergleichbar war, stieg die Produktivität in Europa in den folgenden zehn Jahren um 30% an, hingegen fiel diese in den USA um 26% ab. Europäische Pharmaunternehmen brachten nicht nur mehr Produkte heraus, sondern auch mit weniger Geld. Obwohl die Preise für patentgeschützte Arzneimittel auf dem alten Kontinent im Schnitt halb so hoch sind - somit auch die Einnahmen, genügte dies für stabile und erfolgreiche Aufwendungen in die Forschung.

Als Erklärung zitiert Light Studien, nach denen in den vergangenen 40 Jahren nur 11-15% der neuen Medikamente einen echten klinischen Vorteil zeigen konnten und nicht nur Scheininnovationen waren, deren Erfolg vom Marketing abhängt. Die hohen Arzneimittelpreise in den USA ermöglichten es den Unternehmen, durch Marketingkosten auch "me-too"-Medikament zum wirtschaftlichen Erfolg zu führen, obwohl sie dem Patienten keinen zusätzlichen Vorteil bringen.

Unterstützend könnte man auch die Marketingausgaben betrachten. Nach Zulassung der Endverbraucherwerbung in den USA stiegen die Ausgaben für Medikamente um 84% von 1993 bis 1998. Insgesamt sind die Ausgaben nur für Endverbraucherwerbung in den USA von 55 Millionen Dollar in 1991 auf 4,7 Milliarden Dollar in 2008 explodiert, alleine den vergangenen 10 Jahren eine Vervierfachung. Dies sind jedoch lediglich ein Zehntel der Gesamtausgaben für das Pillenmarketing in den USA.

Von Branchenvertretern werden die Ergebnisse von Donald Light ernst genommen. Die Pharmaindustrie ist dringend auf neue innovative Medikamente angewiesen. Die forschenden Pharmaunternehmen kämpfen mit erodierenden Umsätzen in den nächsten Jahren durch den Patentauslauf von Blockbustern. So wird etwa der Pharmakonzern Lilly über die Hälfte seines Umsatzes in den nächsten vier Jahren einbüssen.

Helfen soll die Erschliessung neuer Märkte. In 2007 wurden noch 45,9% der weltweiten Umsätze mit Arzneimitteln in den USA erwirtschaftet, fast ein Drittel in Europa. Eine Steigerung wird dort in Zukunft kaum zu erwarten sein. Die Pharmaindustrie setzt daher auf Patienten in Asien, Osteuropa sowie Südamerika. Alleine die sieben Länder Brasilien, China, Indien, Mexico, Russland, Südkorea und die Türkei vereinen 2009 über die Hälfte des globalen Wachstums. China wird dieses Jahr zum fünftgrössten Arzneimittelmarkt werden, 2013 soll das Reich der Mitte sogar Deutschland überholt haben. Diese Länder sind jedoch auch Forschungs-Konkurrenten und nicht nur Absatzmärkte.

Ein Grund mehr, die Effizienz der Forschung zu verbessern.

Auch wenn der Wunsch der Forschungsministerin, dass Deutschland wieder zur "Apotheke der Welt" werden soll, nicht von dieser Welt ist, muss sich die Forschung an den Bedingungen des Weltmarktes orientieren. Für Arzneimittel und Medizintechnik ist das nicht der freie Markt, sondern ein regulierter, in dem Behörden, Krankenversicherungen, aber auch Ärzte und Patienten, Entscheidungen in Zukunft noch viel mehr an Evidenz, Kosten und Nutzen festmachen werden.

[Pharmaindustrie]

| Autor: strappato 2009-12-28 Link (0 Kommentare) Ihr Kommentar |